Vorbereitete Lernumgebung:

- 5 Gruppentische mit je einer Packung Spaghetti, 1 Packung Marshmallows, 1 Klebeband, 1 Schere, Wolle und 5 Forscher_innenhefte.

Es wurden 5 Gruppen mit je 5 Kindern gebildet. Das Experiment begann mit der Frage: „Wie hoch ist der höchste Turm, den ihr nur aus diesen Materialien bauen könnt?“ und einer Schätzaufgabe: „Gib eine Schätzung ab und schreib diese in dein Forscher_innenheft!“

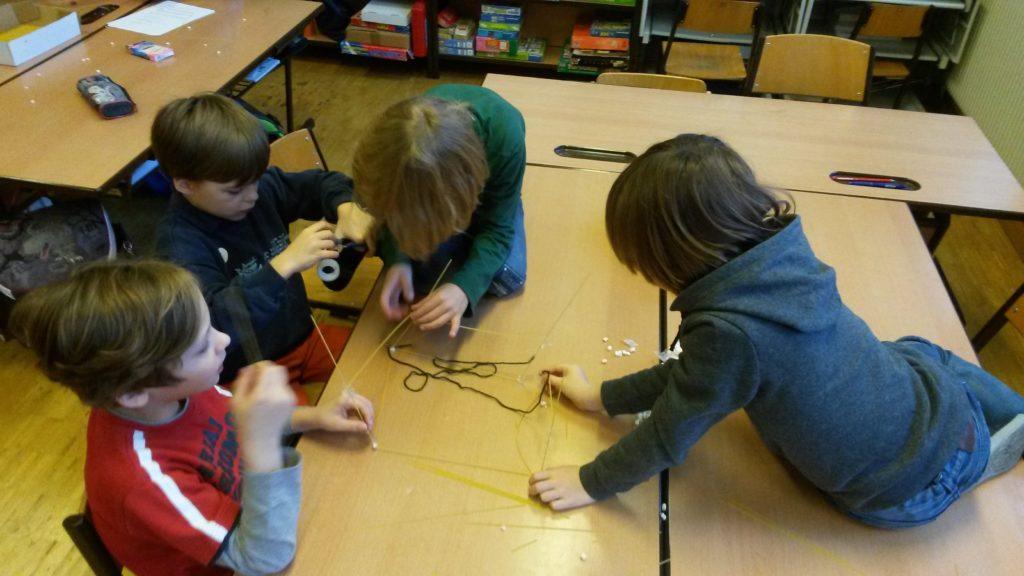

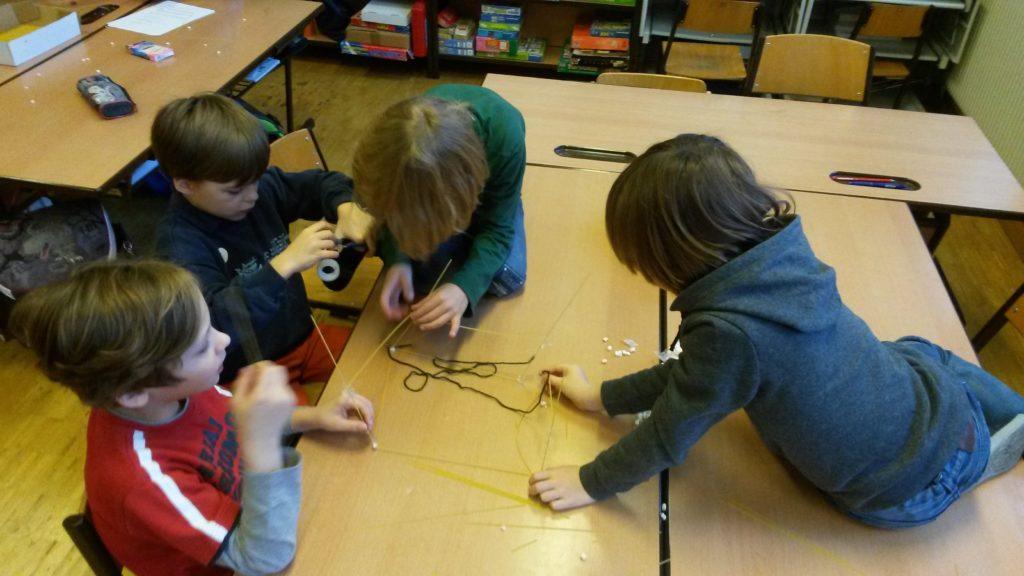

Forschungsprozess:

Die Arbeitszeit für den Forschungsprozess (Konstruieren, Ausprobieren und Bauen des Turms) betrug 1 Stunde.

Reflexionsphase:

Danach wurde gemessen wie hoch der Turm tatsächlich war und das Ergebnis ins Forscher_innenheft eingetragen, dann wurde eine Skizze des fertigen Bauwerks ebendort angefertigt. Anschließend wurden von jedem Kind individuell die Vorgehensweise des Teams und Vorschläge, die gut funktioniert hatten, im Heft verschriftlicht. Jede_r für sich stellte Überlegungen an, was man hätte besser machen können, reflektierte eigene Eindrücke und hielt auch diese schriftlich in seinem Forscher_innenheft fest.

Zum Abschluss durfte jedes Team sein Bauwerk den anderen Teams präsentieren, beschreiben und von der Vorgehensweise der Gruppe berichten.

Die letzte Aktivität war eine gemeinsame Reflexionsrunde aller Kinder, in der sie ihre persönlichen Eindrücke und Gefühle verbalisierten und die ihnen half, sich die eigene Vorgehensweise sowie Erfolge und Hindernisse bewusst zu machen.